專家論點:多材料3D和4D打印在增材電子領域的市場和行業潛力

時間:2025-07-15 10:24 來源:南極熊 作者:admin 閱讀:次

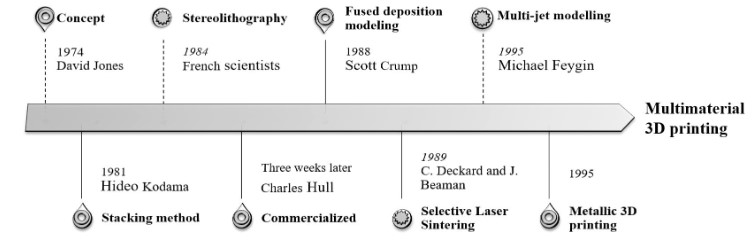

增材制造利用基于計算機的軟件,通過將介電材料或導電材料逐層沉積成不同的幾何形狀來創建產品組件。自 20 世紀 80 年代誕生以來,用于增材制造的 3D 打印技術已成為一項革命性技術。幾十年來,3D 打印在眾多應用中顛覆了傳統的工業生產理念(例如通過機械加工、銑削、雕刻或其他方式去除材料)。

△3D打印的歷史。圖片由Yang Yang和Manos Tentzeris提供。

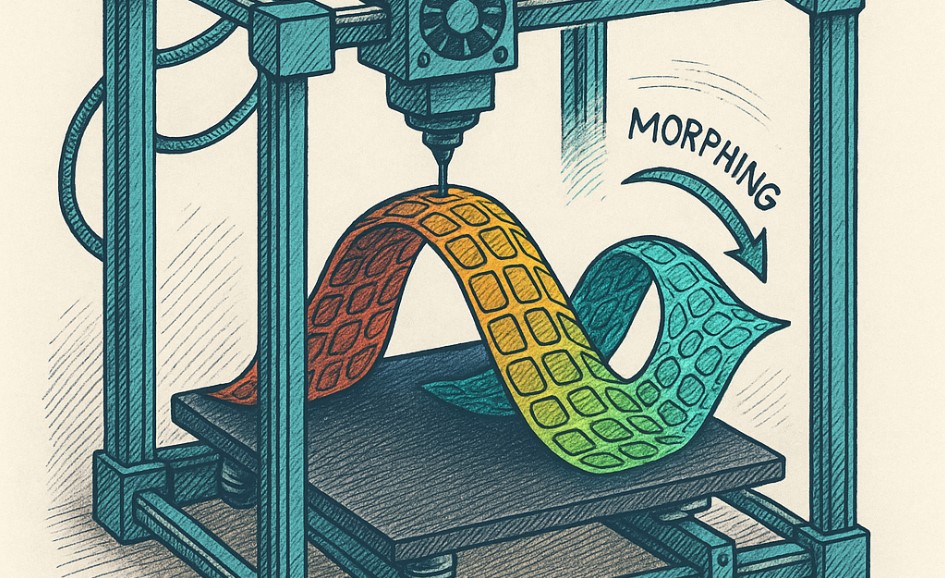

4D打印是一項新技術,它除了高度、寬度和深度之外,還引入了額外的維度——時間——來將打印的原型從一種形態自動轉換為另一種形態。雖然4D打印技術近年來才進入電氣和電子工程領域,但它已在軟體機器人、執行器、生物傳感器和電磁幻覺等領域率先應用。產品開發人員已經抓住了這項技術前所未有的靈活性、可擴展性和其他優勢。例如,4D打印創造性地結合了藝術和折紙的理念,催生了第一代可變形、可改變形狀的電子產品,其工作頻率高于5G。

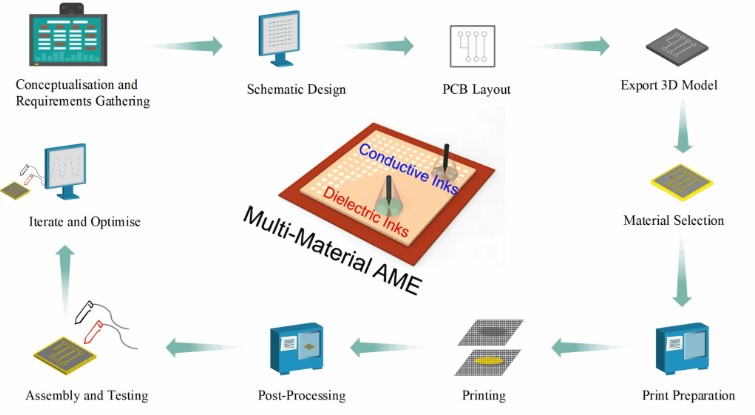

在21世紀,利用3D和4D打印技術的增材制造正在發展成為一門跨學科技術,材料科學、自動化以及電氣和電子工程領域的科學家和工程師們為此做出了貢獻。如今,增材制造電子產品(AME) 能夠實現復雜的電子元件設計,并具有快速原型設計、低入門成本和內部小批量生產等顯著優勢。這些特性使 AME 成為各種組織(包括初創公司以及其他對保密性和加速創新要求極高的公司)的技術和商業突破。

事實上,在第四次工業革命的早期,增材制造已經獲得了多個行業工程師的廣泛認可,被認為在滿足工業 4.0 集成創新技術和電子系統的特殊要求方面發揮了重要作用。

△多材料 AME 設計流程圖。圖片由 Yang Yang 和 Manos Tentzeris 提供。

超越傳統的減材制造

減材制造已在數十年中確立了其地位,并將繼續在標準配置的工程設計中發揮重要作用。然而,增材制造則帶來了全新的架構類型,而這些架構此前在實際應用中是無法實現的。因此,增材制造在柔性混合電子產品等未來設計領域日益受到青睞也就不足為奇了。

這種顛覆性的思維模式賦予工程師自由,讓他們能夠以真正的3D布局設計電子設備。原型構建后,逐層推進制造。以往受限于印刷電路板或特定基材,如今工程師們利用增材制造技術,將電子元件沉積在任何可能的材料上(紙張、塑料、木材、織物等)。設計師可以同時集成多種材料,無需后處理即可創建結構。

△楊洋,澳大利亞悉尼科技大學電氣與數據工程學院副教授,IEEE高級會員,IEEE論文集“多材料3D和4D打印增材制造電子元件”特刊的客座編輯。研究方向為新興的增材制造技術和射頻 (RF) 材料,以推進3D打印天線和射頻電路的發展,并利用5G技術為航天領域賦能。圖片由悉尼科技大學提供

這使得增材制造方法成為實現設備小型化和電路定制等產品開發目標的理想選擇。用于智能皮膚、數字孿生和精準農業的強大微型傳感器(甚至可能融入可生物降解材料)只是增材制造所釋放的諸多可能性中的幾個例子。減材制造技術可能會導致此類設備(尤其是那些需要微尺度制造公差的設備)制造成本過高,并容易出現對準問題。然而,一臺多材料增材制造設備可以避免復雜的電子設備制造程序。

此外,增材制造還具有按需打印(從而可能實現零材料浪費)和小批量生產設計定制的優點。從這個意義上講,增材制造也極其環保,這在那些出于監管、競爭、道德或其他原因而越來越重視消除浪費的行業中更具吸引力。

能力創新,下一步要克服的挑戰

多材料3D打印有著約50年的悠久發展歷史,但直到本世紀初,3D打印才首次應用于電子元件原型制作。而僅僅在過去的兩三年里,它就取得了以下進展:

(1) 打印機功能的顯著、關鍵改進(例如,在多功能融合和無線模塊等領域);

(2) 寬帶應用激增(5G、5G+和6G);

(3) 多材料增材制造及其電子應用的重大進步(從實驗室概念到工業產品);

此類能力創新的結果是,如今的3D打印技術降低了制造工作頻率高達至少150 GHz的設備的成本,并且首次實現了完全3D制造(超越了使用減材制造的準3D/2.5D)。隨著技術的進步,業界正在應用3D打印技術來構建各種各樣的實用產品,例如立方體衛星和生物醫學設備。

4D打印是增材制造領域的最新創新,為產品設計帶來了幾乎無限的可重構性。定制化可以即時進行,工程師可以自由地嘗試以前無法實現的概念和設計(例如空心球體、獨特的曲線、稀疏或密集的梯度材料以及其他受折紙影響的形狀)。此外,4D打印顯然將直接推動人工智能(AI)在AME工業流程中的更廣泛應用。鑒于這些因素,可以說4D打印是AME發展中工程與藝術的結合。

應用領域廣闊,市場潛力無限

作為一項新技術,AME 仍面臨諸多挑戰,亟待持續解決。AME 代表著化學與材料工程、電氣與電子工程以及機械與機電一體化工程等學科的未來研究方向。導電材料打印、多材料集成打印、材料界面粘附、打印分辨率和精度以及軟件設計工具是工業界和學術界亟待研發的關鍵領域。

△Manos Tentzeris,佐治亞理工學院天線系 Ed and Pat Joy 講座教授,電氣電子工程師學會(IEEE) 院士,ATHENA 研究小組的負責人,IEEE 論文集“多材料 3D 和 4D 打印增材制造電子元件”特刊的客座編輯。Tentzeris教授建立了多項學術項目,涵蓋 3D/噴墨打印射頻電子器件及模塊、折紙和變形電磁學、基于陶瓷和有機柔性材料的射頻和無線應用高集成度/多層封裝,以及用于射頻、無線傳感器、能量回收和無線功率傳輸 (WPT) 的納米結構。圖片由佐治亞理工學院提供

盡管如此,越來越多工業應用領域的工程師已經開始傾向于采用增材制造方法。AME 組件將廣泛應用于移動應用,包括個人醫療保健、設備間通信、無人駕駛車輛的雷達傳感以及智能交通系統。天線陣列、能量收集器和射頻 (RF) 模塊可以進行原型設計,并擁有幾乎無限的可重構狀態。結合人工智能和機器學習算法,4D 打印可以使射頻結構能夠實時重構,甚至像《變形金剛》中那樣適應不斷變化的環境場景。

增材制造還與柔性混合電子、大規模MIMO(多輸入多輸出)、納米技術傳感以及異構集成與封裝等顛覆性技術完全兼容。它有望徹底改變可重構智能表面、大面積電子器件、物聯網 (IoT)、智能可穿戴設備和植入式設備以及智能制造等領域。

預計各工業領域日益增長的需求將進一步推動市場以相當快的速度增長。作為一種新興的創新技術和生產系統,AME 利用多材料 3D 和 4D 打印技術,有望徹底顛覆電子制造的價值鏈。

(責任編輯:admin)

最新內容

熱點內容

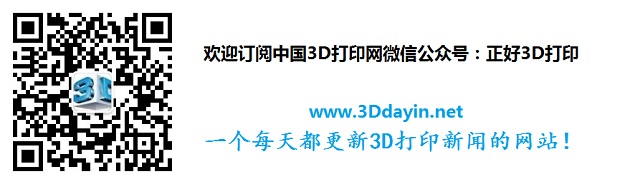

光固化3D打印絲素蛋白微針

光固化3D打印絲素蛋白微針 哥倫比亞大學工程師3D打印

哥倫比亞大學工程師3D打印 美海軍授予Synergy Additi

美海軍授予Synergy Additi 3D打印新型可穿戴式微針系

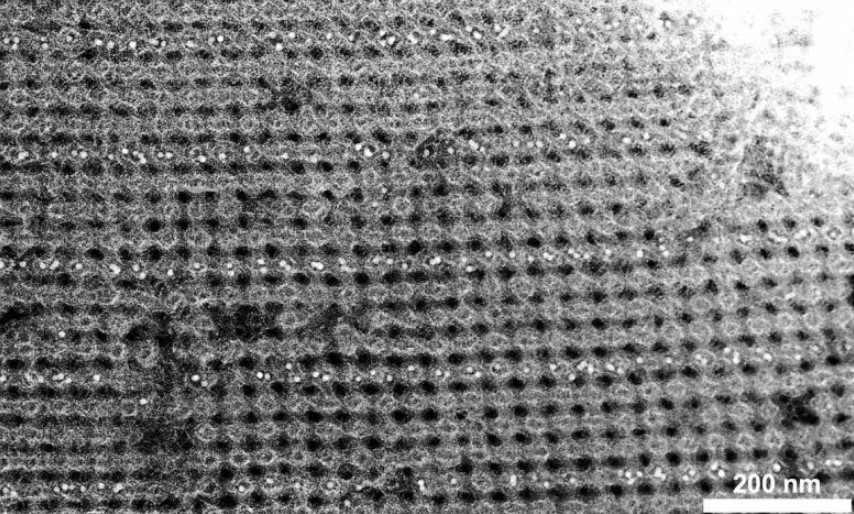

3D打印新型可穿戴式微針系 顆粒基3D打印中PLA/TPU共

顆粒基3D打印中PLA/TPU共 突破性生物3D打印

突破性生物3D打印 迪拜LEAP 71公司

迪拜LEAP 71公司 3D生物打印構建內

3D生物打印構建內 《Small Science

《Small Science 南洋理工-劍橋大

南洋理工-劍橋大 清華大學:抗拉強

清華大學:抗拉強